Interview. Emmanuelle de Boysson : « La littérature nous ap prend la tolérance »

prend la tolérance »

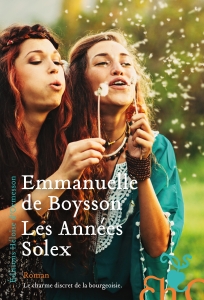

Romancière, critique littéraire et journaliste à Version Fémina, Paris Match, BSC news, Service littéraire et Fémi9, Emmanuelle de Boysson est présidente du Prix de la Closerie des Lilas, membre de plusieurs jurys littéraires et auteur d’une quinzaine d’essais et romans dont Les grandes bourgeoises, Les nouvelles provinciales (J-C Lattès, Pocket), une trilogie historique avec Le Salon d’Émilie, La revanche de Blanche, Oublier Marquise puis, en 2014, Le Bonheur en prime (Flammarion). En 2016, elle a publié Stendhal se démasque, Duetto (Nouvelles lectures) et Balzac amoureux (Ed. Rabelais). Et maintenant : Les années solex (Ed. Héloïse d’Ormesson). Le thème ? La quête de liberté d’une adolescente des années 1970. Alsace, 1969. Juliette passe l’été chez ses grands-parents avec sa cousine qui lui présente Patrice dont elle tombe amoureuse. Les vacances riment avec insouciance et innocence. Pourtant les revendications issues de mai 68 grondent encore. Juliette en profite pour s’évader du cocon tandis que son petit ami sombre dans la drogue. Évocation d’une jeunesse entre désir d’émancipation et codes de la bourgeoisie, oscillant entre humour et mélancolie, ce roman de la fin des illusions, composé dans un style élégant, est le plus réussi, le plus tendre et le plus personnel d’Emmanuelle de Boysson. — D’où vous est venue l’idée de votre dernier roman : Les années Solex ? J’y pense depuis longtemps, depuis toujours. J’ai commencé à tenir mon journal à l’âge de onze ans, après la lecture de celui d’Anne Frank (je le tiens encore aujourd’hui !). En 1995, j’ai relu mes premiers cahiers calligraphiés à gros carreaux et j’ai eu envie de raconter mon enfance à Mohammédia, petite cité balnéaire marocaine au sud de Casa. À l’époque, nous vivions dans une maison blanche au milieu des marécages d’un quartier fantôme strié de grandes artères qui ne menaient nulle part. Je voulais aussi d’évoquer notre retour en France, à Mulhouse. J’avais treize ans, j’y retrouvais ma cousine chérie. L’espace d’un été, je suis passée de l’enfance à l’adolescence. En 1995, mariée, trois enfants, j’ai décidé de changer de voie. Les premières années de mon mariage, j’avais été animatrice socio culturelle, puis formatrice en relations humaines. Ce métier ne correspondait plus à mes désirs. Depuis l’âge de 17 ans, je prenais des cours de théâtre et je rêvais de devenir comédienne. Comme je ne trouvais pas de rôle, j’ai préféré m’en donner un et me suis mise à adapter « Le Rouge et le Noir » de Stendhal pour le théâtre. Pourtant, c’est la rédaction de la pièce qui m’a intéressée, non le jeu. Longtemps, l’écriture m’était si naturelle que je n’en parlais à personne. J’écrivais des nouvelles, des romans, juste pour moi ; l’idée de publier me semblait interdite. En relisant mes cahiers, j’ai rédigé une première version des Années solex. Je l’ai envoyée à un éditeur qui l’a refusée. Un autre de mes romans sur une passion, L’attente, n’a pas été accepté non plus. Alors j’ai choisi de rédiger une biographie sur les Daniélou, mes grands-oncles. Plus tard, après avoir publié cinq à six romans, je me suis remise aux Années solex. C’était encore trop tôt. Il m’a fallu attendre 2015 pour suivre mon désir jusqu’au bout. — Est-ce la première fois que vous puisez dans le terreau de l’autobiographie ? Pas vraiment. Mes trois premiers livres forment une trilogie familiale. Le cardinal et l’hindouiste ou le mystère des frères Daniélou (Albin Michel) porte sur mes grands-oncles, Jean et Alain Daniélou. Georges Izard, l’avocat de la liberté (Presses de la Renaissance) est un portrait de mon grand-père, non une biographie qui reste à faire. Le secret de ma mère (Presses de la Renaissance) évoque ma relation avec ma mère. Dans Les années solex, je m’inspire de mon adolescence à Mulhouse. Entre 14 et 17 ans, j’ai tenté de me libérer de mon milieu, de la morale de ma mère, du statut de « patron d’entreprise » de mon père, mais à la fin, le piège se referme. Raconter sa vie ne fait pas un roman. Aussi ai-je imaginé une histoire d’amour avec Patrice, ce garçon fragile qui sombre dans la drogue. Bien sûr, j’ai recréé, réinventé le monde de ces années-là. Mais je me suis aussi servie de mon journal où je notais tout : les films que je voyais, les livres que je lisais, les musiques que nous aimions. Ce témoigne sur les années soixante-dix est truffé de souvenirs que beaucoup de lecteurs retrouveront, j’espère. Ils se plongeront aussi dans l’ambiance d’une époque dite permissive, avec ses hippies, ses gauchistes, ses rêves et ses illusions, une éclaircie où nous n’étions pas si libres que nous le croyions. — Vous avez également publié en 2016 deux ouvrages sur Stendhal et Balzac. Avez-vous un goût particulier pour les auteurs du XIXe siècle ? Absolument. J’ai une passion pour Stendhal. Comme je vous le disais, j’ai adapté Le Rouge et le Noir au théâtre. Lorsque Dominique Guiou m’a proposé un Duetto, je n’ai pas hésité et j’ai imaginé une rencontre avec Beyle sur les bords du lac de Côme. Balzac me fascine (j’ai adoré travailler sur ce « Balzac amoureux » des femmes qui ont influencé son œuvre) mais plus encore Flaubert que je relis sans cesse, en particulier sa correspondance. Adolphe, de Benjamin Constant m’a beaucoup marquée et une des nouvelles de Maupassant, La Parure m’a inspirée dans Les grandes bourgeoises. — En général, quels sont vos sujets de prédilection et vos sources d’inspiration ? Disons que j’ai écrit plusieurs romans sur des femmes en quête de liberté. Dans Les grandes bourgeoises (J-C Lattès), satire d’un milieu que je connais bien, je dépeins des femmes fragiles, soumises à des passions et enfermées dans leur milieu. Elles tentent de s’en évader, comme mes Nouvelles provinciales (Lattès) et Juliette dans Les années solex. De même dans ma trilogie romanesque historique parue chez Flammarion, Le salon d’Émilie, La revanche de Blanche et Oublier Marquise, ces dames du XVIIe cherchent à s’imposer dans un monde de brutes. Par l’art, par les salons littéraires des Précieuses, par leur courage, leurs amours, le goût de la conversation aussi. Quant à mes sources d’inspiration, elles sont simples : ma vie, mes rencontres, mais aussi des personnes dont l’histoire me captive, comme cet homme de 50 ans soumis à sa femme en quête de plaisirs d’un jour, un bon sujet de roman. Membre du comité de sélection du festival télé de Luchon, je regarde aussi beaucoup de séries, de films de télévision. Il s’agit, la plupart du temps, de thrillers : un meurtre, une belle capitaine… Même s’ils maquent d’originalité, ces polars captivent. Je dévore les faits divers dans les journaux. Saurai-je réussir un bon policier ? Simenon reste le maître en la matière, un immense écrivain. — Rédigez-vous un plan à l’avance ou laissez-vous courir vos doigts sur le clavier ? À l’origine, j’ai ma petite idée, une vision d’ensemble et surtout des personnages. Ce sont eux, leurs objectifs qui me guident. Être comédienne m’a appris à travailler sur mes équivalences, ce qui signifie trouver en soi des émotions proches de celles d’une femme qui veut se venger, d’une ambitieuse, d’une radine ou d’une nympho. Eh oui, nous avons en nous toute une palette d’émotions et il suffit de s’en servir pour faire vivre ses héros de l’intérieur, les laisser évoluer, à leur guise. L’écrivain butine de fleur en fleur pour en faire son miel. Ceux qui m’entourent sont des sources d’inspiration, mais encore faut-il que je trouve en moi-même des échos de ce qui les rend singuliers. J’aime aussi me laisser guider, les idées naissent alors au fil de la plume. Je tente aujourd’hui d’écrire une sorte de polar autour de l’emprise, je fais ma petite cuisine et j’aime prendre le risque de ne pas savoir ce qui va se passer, à l’instant où je travaille où je m’appuie sur des détails pour montrer l’état intérieur de mes personnages. Comme Stendhal, j’aime écrire sec, rester dans l’action, plus que dans la psychologie. S’il m’arrive de faire un plan, je ne le suis pas. Comme les Indiens, je crois aux songes, les suis souvent. Les idées me viennent aussi sur mon vélo, dans les moments de flottement. J’écris des passages sur une feuille, puis je me remets à mon ordinateur, sans horaires précis. En revanche, je corrige beaucoup le texte. Tout le plaisir est dans la correction ! — Êtes-vous une grande lectrice ? Quels sont les livres qui vous ont façonné, fabriqué ? Et quels sont ceux qui vous accompagnent aujourd’hui ? La littérature fait partie de mon inconscient et m’inspire malgré moi. Elle m’a ouvert des mondes. J’ai souvent en tête des scènes de romans, comme le moment où Emma Bovary galope dans les sous-bois fleuris avec son amant ou la fin de La Recherche. Petite fille, j’aimais les contes, la bibliothèque rose et verte, les Jalna, la comtesse de Ségur, Le grand Meaulnes… Puis j’ai eu des périodes : la période Zola à 15 ans par exemple. En lisant Germinal, j’étais dans la mine, avec Étienne ! Les Russes m’ont fascinée : Dostoïevski, Tchekhov, Tolstoï, Pouchkine, Nabokov… Je les relis souvent. Avec Rimbaud, j’ai vécu en rimbaldie, avec Stendhal, en stendhalie ! Ce cher Henri Beyle m’aide à écrire sur le vif, sans fioritures ni explications psychologiques. Il y a chez ses personnages une part de mystère : on ne sait pas qui est Julien Sorel. Et cette dimension irréelle, onirique me plaît. À seize ans, je voulais être poétesse – j’ai toujours une passion pour Verlaine, Baudelaire, Eluard ou Aragon. J’ai eu ma saison « romanciers catholiques », avec Claudel, Julien Green, les romans et le bloc-notes de Mauriac. Et aussi Gide, Kessel, Malraux (que je n’aime plus). Par leur profondeur, leur sincérité, Les confessions de Rousseau m’ont permis de dire ce que je cache. La découverte des romancières anglaises m’a transportée et m’a donné le sens du détail : Jane Eyre, Edith Wharton, Virginia Woolf… J’ai dévoré le Journal d’Anaïs Nin. Puis ce fut Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Sagan, Bernard Frank, Paul Morand et son Journal… Et Faulkner, Jack Kerouac, Salinger, Hemingway, Somerset Maugham. J’ai un faible pour Scott Fitzgerald, meilleur à mon avis que son ami Hemingway. Je relis presque tous les soirs un passage de Proust : c’est Marcel qui m’inspire le plus, lui à qui j’aimerais ressembler. Je me régale en me replongeant dans les romans de Pagnol qui excelle dans la tragi-comédie, art difficile et rare aujourd’hui. Philip Roth me fascine, ainsi que Paul Auster… Critique littéraire à Version Fémina et présidente du prix de La Closerie des Lilas, je lis les romans d’aujourd’hui et découvre souvent des pépites. Parmi mes auteurs préférés : Michel Déon, ce délicieux romancier qui vient de disparaître, Obaldia, Modiano, Le Clézio, Houellebecq, Annie Ernaux, Delphine de Vigan, Jean-Christophe Rufin, Eric Neuhoff, Patrick Besson, Yann Moix, Jean-Paul Dubois, Olivier Frébourg, Echenoz, Anthony Palou, Amélie Nothomb, Élisabeth Barillé, Tatiana de Rosnay, une conteuse fabuleuse… — Qui trouve-t-on dans votre bibliothèque ? Les livres des auteurs dont je viens de vous parler et bien d’autres. Chacun son rangement. Moi, je place les Russes ensemble, les Américains sur une étagère, les femmes sur une autre, les auteurs du XIXe à droite, les livres historiques au-dessus de ma chaîne Hifi… Voyez, le Journal inutile de Paul Morand côtoie Histoire égoïste de Jacques Laurent. Colette est à côté de Marguerite Yourcenar, de Louise de Vilmorin, de Karen Blixen. Si je raffole des livres anciens, j’aime les livres de poche, je les corne, les annote. Je ne suis pas du tout Kindle ! — Vous souvenez-vous de la première phrase que vous avez écrite et du moment où vous avez eu envie de devenir écrivain ? Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ? La lecture du Journal d’Anne Frank à onze ans. « Chère Kitty » écrivait-elle. J’ai commencé mon premier journal par « Chère Anne ». Écrire une lettre à une amie est moins intimidant. Je crois que j’avais besoin d’un supplément d’âme, comme disait Stendhal, un espace de liberté, pour me construire, savoir qui j’étais, un long cheminement. En même temps, je passais mon temps à inventer des histoires, à devenir une autre, pour vivre d’autres vies que la mienne. Aujourd’hui, je continue à rêvasser, à imaginer des scénarios. J’ai tellement d’idées que je commence actuellement des nouvelles afin de savoir où va mon désir, ce qui m’attache. Je ne pourrai pas écrire un roman avec « les ingrédients du succès ». Loin de moi, l’envie de revenir à des biographies romancées, des essais. — L’écriture est-elle chez vous une seconde peau ? Êtes-vous constamment en éveil ? Prenez-vous beaucoup de notes ? Vous astreignez-vous à une régularité ? Pour moi, écrire n’est pas un travail. Je n’ai pas de méthode, aucune régularité si ce n’est de garder le rythme quand je commence un roman. Alors, je m’y mets tous les jours, de peur de perdre le fil ! Pour mes romans historiques, j’ai établi un plan chronologique avec les événements de l’époque, des détails aussi : le temps qu’il faisait, les vêtements, la nourriture… Puis, j’ai fait un scénario. J’ai des petits carnets, et dès qu’une idée surgit, je la note. Parfois, je descends de mon vélo et j’écris une phrase, une idée.

— Quel est votre rapport à la réalité ? En apparence, je suis ancrée dans la réalité. Assez consciencieuse, il me faut lire les romans jusqu’au bout avant de rédiger mes critiques pour Version Fémina. Je les rends à l’heure, j’essaie de ne pas faire attendre les gens. J’aime cuisiner (en particulier le tajine, le taboulé, mes fameuses carottes à la fleur d’oranger…), recevoir, m’occuper de mon appartement, jardiner, décorer… J’ai des lubies : parfois, je deviens une maniaque de ménage ou je me mets à peindre le sol, les murs, à gratter les taches, à nettoyer les rideaux ! Je m’efforce de suivre des cours de gym, fais beaucoup de vélo. Rose, ma petite fille de deux ans, vient tous les vendredis ; nous sommes très complices. La préparation du Prix de La Closerie des Lilas nécessite une grande organisation, de la diplomatie. J’ai la chance d’être entourée d’amies merveilleuses : Tatiana de Rosnay, Carole Chrétiennot, Jessica Nelson, Adélaïde de Clermont Tonnerre et Stéphanie Janicot. Mais j’ai tendance à m’évader, à perdre du temps. Émotive, je désire trop souvent plaire à l’autre, au risque de perdre le contrôle. Un piège que j’essaie d’éviter. J’ai besoin de me protéger, d’anticiper, de me donner le temps de la réflexion, d’apprendre le détachement, comme disent les bouddhistes. En un mot, la sagesse. — Qu’est-ce qui vous pousse à écrire ? Que vous apporte l’écriture ? Le chèque ! (rires) Le besoin de fuir la réalité, de laisser des traces. Nous avons tous une vocation, des talents à faire fructifier que ce soit un professeur, un boucher, un sportif, un politique… Écrire reste un métier artisanal qui demande du temps, un certain savoir-faire, comme les brodeuses, les souffleurs de verre. À l’heure de ma mort, je ne voudrais pas me dire : tu as été trop paresseuse ! — Quelle est et quelle devrait être la place de l’écrivain dans la société actuelle ? Je ne crois pas que les romans doivent délivrer des messages. Camus m’ennuie ! Sartre aussi. En revanche, nous manquons de grands écrivains qui décrivent un milieu, dénonçant avec talent l’injustice, ceux qui changent notre regard sur le monde, comme Victor Hugo, Flaubert, Proust… Peut-être parce que nous vivons dans une société matérialiste où tout va vite, où le rendement prime. La littérature la plus puissante, la plus inventive vient d’ailleurs, des pays de l’Est, du Sud, de l’Amérique latine. — Finalement, à quoi sert la littérature ? À rien, comme l’art en général. Mais sans romans, sans peinture, musique, théâtre, cinéma ou danse, le monde serait triste et terne. J’ai mis des années pour redevenir un enfant, disait Picasso. La littérature peut susciter mille émotions, de l’émerveillement à la colère. À l’inverse du cinéma, elle permet d’imaginer. Rien ne me ravit plus que le portrait de la duchesse de Guermantes à l’Opéra. Par miracle, chacun de nous voit Julien Sorel, tout crotté, traverser le jardin de Louise de Rénal. La littérature nous apprend la tolérance. On pardonne tout à un criminel comme Raskolnikov,à une femme infidèle, comme Anna Karénine ou Emma Bovary. Lire, c’est comprendre l’âme humaine. Propos recueillis par Joseph Vebret (janvier 2017) © Photo : Philippe Matsas-Leemage Emmanuelle de Boysson, Les Années solex, Ed. Héloïse d’Ormesson, février 2017, 220 pages, 18 €